작가세계 19 / 금초 정광주

무기교로 우려낸 구수한 큰 맛

한국미학의 바탕을 일구어 놓은 우현 고유섭은 우리의 미술을 ‘무기교의 기교’ ‘무계획의 계획’ 속에서 배어나온 질박의 미학으로 규정하였다. 소박한 아름다움은 우리 미술품의 곳곳에 흠씬 젖어있다. 예컨대 토우가 그렇고 분청사기가 그런가 하면, 광개토대왕비도 소박한 필의가 넘쳐난다. 필자도 고유섭의 이러한 주장에 동의하면서 우리 서예의 특질을 소박미, 해학미, 정제미 등으로 밝힌 바 있다.

금초(金艸) 정광주(鄭侊柱) 선생의 서예세계도 이와 무관치 않다. 그의 작품 속에 서린 소박한 멋은 노장(老莊)의 무위자연이 바탕이 되는 것이어서 인위를 거부하는 자연성과 통하고 있다. 여기에서 말하는 소박미는 ‘되다 만 것’이나 ‘덜 만들어 진 것’이 아닌 숙련의 경지를 넘어선 경우를 의미한다. 금초선생이 영어교사의 길을 접고 서예가의 길에 들어선지 어언 4반세기가 되어간다. 우리는 이 글에서 선생의 작가적 면모를 기초적인 법첩을 익혀나가면서 공모전을 준비하는 수련기와 작가의 구수한 붓맛이 드러나는 성숙기로 양분해서 들여다 보기로 한다.

영어교사에서 전업작가로 직업을 바꾼 수련기

금초선생은 나비축제가 열리는 고장인 전남 함평에서 아버지 정순곽(83세)씨와 어머니 박석례(74세)씨 사이에서 무녀독남으로 태어났다. 어릴 때 서울에서 초등학교를 다니다 중학교 이후 광주로 내려갔기 때문에 광주에서 학창시절을 보내면서 성장하였다. 72년 조선대학교 영어교육과에 입학한 뒤 교사로서 한문에 대해 기본적인 소양을 갖춰야겠다는 생각으로 송곡 안규동 선생을 찾았는데 이것이 서예와 인연을 맺게된 계기가 되었다. 20살 젊은 나이에 먹향이 풍기는 강한 매력에 빠진 그는 영어교육과를 졸업(76년)하고 79년부터 82년까지 영어교사로 4년간 재직하면서 낮에는 학교에서 학생들을 지도하고 밤이면 곧장 서실로 가서 묵향에 빠졌다. 그러던 어느날 자신이 진정으로 좋아하는 서예에 일생을 걸겠다는 생각을 굳히고 교사직을 그만 두었다.

83년 3월 이른봄날 광주시내에 꿈에 그리던 서실을 개원하고 본격적인 서예가의 길로 들어섰다. 전업작가의 길로 들어서면서 얼마나 부지런히 먹을 갈았는지 필방 주인이 놀랄 정도였다. 그 당시 일개월에 먹 10개 이상을 소비시켰다는 것으로 미루어 짐작할 수 있다. 3일에 새로운 먹을 하나씩 가는 재미로 그 시기를 치열하게 살았다. 아침에 출근하면 저녁에 퇴근할 때 까지 꼼짝하지 않고 지필묵과 벗삼으면서 공부하였기 때문에 서예입문 12년이 되던 84년 광주아카데미 미술관에서 첫 개인전을 열었다. 대전(大篆)인 금문류와 예서에 천착한 이 시기의 작품은 붓의 탄력성을 실험하는 과도기라고 할 수 있다. 예서는 석문송에 심취했고, 전서는 모공정을 비롯한 금문류의 선질을 익히려고 노력하였다. 석문송 필의를 살린 작품 <건청곤령(乾淸坤寧)>(그림 1)은 일찍부터 판에 박힌 일률적인 결구에서 일탈하고자 하는 작가의 의지가 엿보인다. 산씨반을 즐겨 임서한 흔적이 남아있는 작품 <효도사무주(孝道師武周)>(그림 2)는 부드러운 원필로 된 부정형의 조형감이 살아나고 있다.

89년 제1회 대한민국서예대전에서 <徐南復先生詩>(그림 3)로 영예의 대상을 거머쥐었는데 목간의 필의를 살려낸 이 작품을 무려 800장 이상 연습하였다고 한다. 대상의 영예는 우연이 아닌 수백장에 걸친 진지한 수고로움의 결과였던 것이다. 금문에 바탕을 두면서 한대 예서를 연찬하였기 때문에 자연스럽고 부드러우면서 얽매임 없는 획질이 살아있는 작품이다. 요즘도 그의 서실에서 공부하는 문하생들은 기본적으로 200-300장은 연습을 한 뒤라야 공모전에 출품한다고 한다. 이처럼 노력은 선생의 예술이 나오게 된 가장 큰 자산이라고 보아야 할 것이다.

이렇듯이 선생은 시대를 거슬러 올라가 갑골과 금문에서 시작하여 서예공부의 초석을 놓아야 한대의 다양한 예서를 통해 한 번 꽃을 피울 수 있다는 일념으로 붓을 잡았다. 즉 80년대는 선생의 서예세계에 있어 구수한 큰 맛에 다가가기 위해 주춧돌을 놓았던 시기로 보여지며, 전업작가로의 외길을 선택한 이후 개성미를 다듬어 나가는 수련기라고 할 수 있을 것이다.

묵직하고 수식이 적은 금초체를 일군 성숙기

90년 9월 1일 남도예술회관에서 열린 제2회 개인전에서는 예서를 근간으로 다채로운 작품들이 선보여진다. 외면적으로도 도록에 ‘금초정광주서전(金草鄭侊柱書展)이라고 자제(自題)할 만큼 자신감이 넘치는 획과 결구가 나타난다. <산농곡염(山濃谷艶)>(그림 4)은 묵직하면서 먹의 운치를 살린 대담한 작품으로 작가의 심미관이 반영된 것이다. 먹에 대해 특별한 의미를 부여하는 선생은 붓맛보다 먹맛을 중요시 하는 작가이다. 먹이 주는 운치가 붓이 주는 느낌보다 더 강렬하다고 느끼는 것이다. 붓털로 표현해내는 자잘한 맛보다 한 붓 가득 먹물을 가두어 두고 그것으로 문자를 표현하는 것이 더 깊은 운치가 있다고 강조한다.

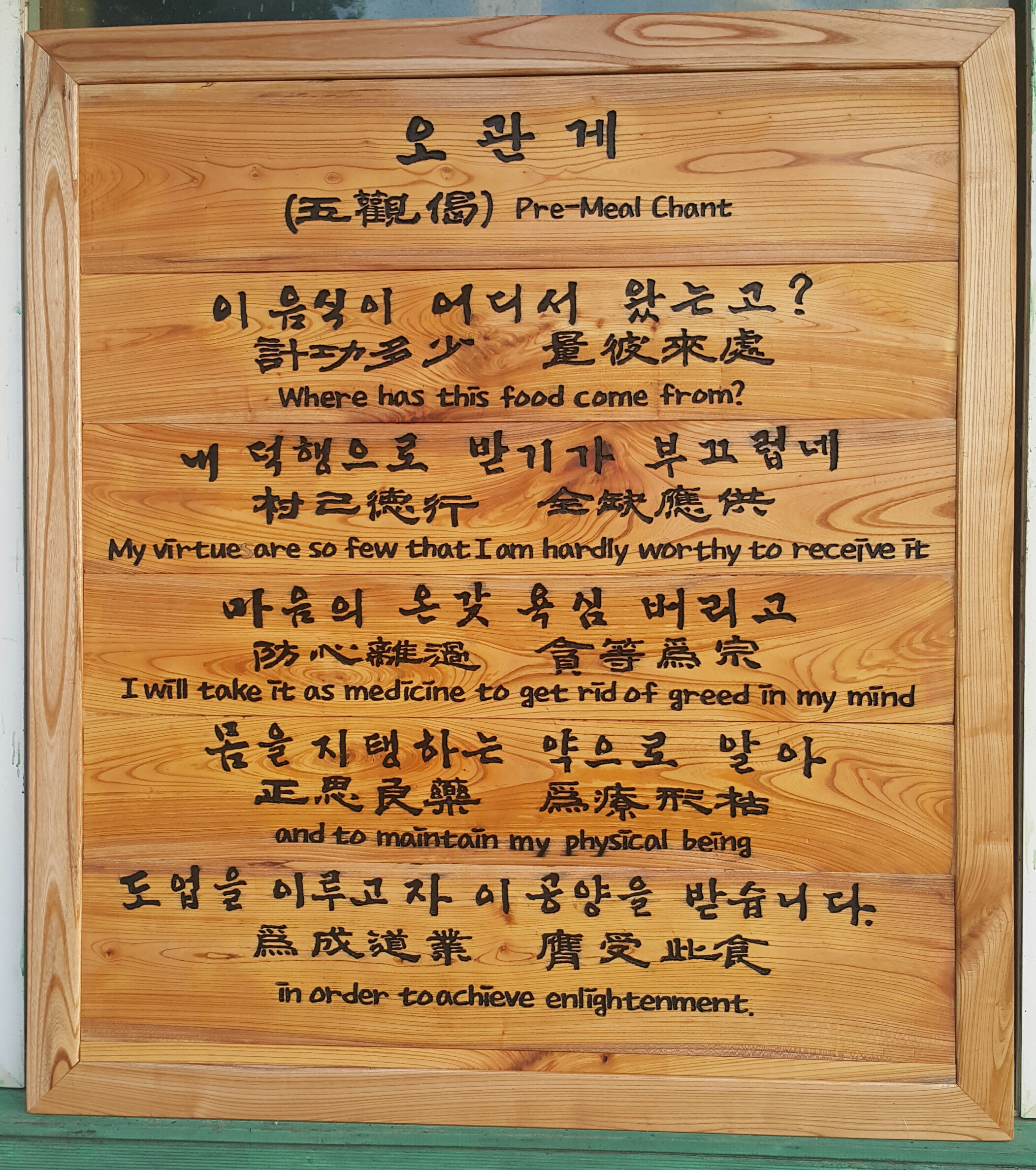

또한 종이가 아닌 나무위에 목간체로 매월당의 시를 새긴 작품(그림 5)에는 쉬임없이 실험적인 작품양식을 보여주려는 작가의 정신이 담겨있다. 2회 개인전에서는 나무, 도자기, 생활용기 등 다양한 재료를 소재로 이용하고 있어 눈길을 끈다.

95년 6월 남도미술관에서 열린 3회 개인전에서는 보다 심원해진 전예를 바탕으로 행초에 예서의 껄끄러움을 도입하는가 하면, 전예에 행초의 연결감과 속도감을 삽입한다. <장강선생시(張綱先生詩)>(그림 6)에서는 이지러진 결구와 비대칭적인 맛을 살린 해학성, 된장맛 같이 구수한 소탈함이 배어있는 여유로움 등 선생의 시각이 서서히 드러나기 시작한다. 행서작품 <도구성시(陶九成詩)>(그림 7)에서도 삐뚤삐뚤하면서도 먹물 가득한 획들도 구수한 맛을 풍기고 있다. 이전의 전시가 형질(形質)에 무게추를 더 두었다면 3회전에서는 신채(神彩)에 많은 관심과 역점을 두었다고 보여진다. 그것은 80년대 후반 약 2년간 여초선생의 동방아카데미에서 1기생으로 공부하면서 서예는 외형적으로 드러나는 것 보다 내면적인 정신이 중요하다는 것을 깨닫게 되면서 비롯된 것이다. 여초선생이 항상 손에서 책을 놓지 않고 공부하는 진지한 모습을 보여주었다고 한다. 그리하여 서예는 단순히 외형적으로 문자를 수식하는 조형의 영역에 머문 예술이 아니라 깊은 학문적 소양과 정신적 깊이를 갖추어야 된다고 자각하였다. 작품상에서 조형적인 수식보다 작가의 영혼을 담아낼 수 있어야 한다고 보았기 때문에 무계획의 임의성과 대담하고 구수한 점획과 결구가 나올수 있었던 것이다.

99년 4월에 열린 제4회 개인전에서는 붓에 흥건한 먹물과 갈필의 붓맛까지 우려내어 마음껏 융회관통시키고 있다. 작품 <거덕(據德)>(그림 8)에서는 기존의 결구와 작품형태에서 일탈된 작품이다. 본문과 낙관의 협서를 가지런히 정리해 서사하던 일반적인 폼에서 벗어나 외치고 싶은 작가의 마음이 그대로 드러난다고 보여진다. 또한 작품 <정통인화(政通人和)>(그림 9)는 금문이란 창을 통해 바라본 풍경을 작가의 렌즈로 재구성해 낸 작품이다. 강한 이미지만 남겨져서 새로운 풍경으로 작가의 화선지 위에 재구성된 것이다.

2003년 발표한 <중통외직(中通外直)>(그림 10)은 예서와 전서를 섞은 작품으로 무기교의 기교가 녹아있고 선생의 개성적인 시각이 드러난 작품이다. 점획의 표정이 각각 다르며 곡직(曲直)의 변화를 잘 살려내고 있다. 2004년 발표한 <백운포유석(白雲抱幽石)>(그림 11)은 양초로 위의 글자를 크게 처리하고 아래에 예서로 작게 한산시(寒山詩)를 배치하였다. 고지맛에 세월의 자국을 남긴점과 내용상 여러해가 바뀌어도 헛된 이름은 부질없다는 것이 분위기 있게 조화를 이루고 있다. 같은해 제작한 <두심언선생시(杜審言先生詩)>(그림 12)는 금초체라고 말해도 좋을 것이다. 예서를 독창적으로 해석한 뒤 오체를 두루 접목시킨 선생의 글씨는 형질과 신채가 빈빈하여 특유의 구수한 큰맛을 느끼게 한다. 잔잔하게 내리는 봄비라기 보다 여름철 무더위를 식혀주는 시원스런 한 차례의 소나기와 같은 느낌이 바로 선생의 작품속에 용해 되어 있는 총체적인 느낌이라고 할 수 있을 것 같다. 부드러우면서 강직하고, 그런가 하면 한꺼번에 살아서 움직이는 듯하다. 먹의 운치를 한껏 살려내고 붓의 골력을 잘 드러내니 확산과 수렴이 용이한 만호제력의 용필법을 유감없이 보여준다. 따라서 필자는 선생의 글씨를 ‘무기교로 우려낸 구수한 큰 맛’이라고 말하고 싶다

감동과 울림을 주는 글씨를 남겨야

처음 영어교사에서 서예가의 길에 접어들었을 때 선생의 목표는 ‘고장을 빛내는 서예가’였다. 지금 선생의 목표는 ‘좋은작품을 남겨야 한다’는 것이다. 그 동안 4-5년 주기로 개인전을 꾸준히 해 온 선생은 회갑 때 10회 개인전을 할 계획이다. 초기부터 서예와 회화와의 접목을 시도해 왔지만 지금은 서예본령의 탐구에 더 박차를 가하고 있다. 서예는 일시의 유행이나 감각적인 조형놀음이 아닌 서예본연의 정신성을 찾는 것이 더 중요하다는 판단이 섰기 때문이다. 전시를 거듭할수록 생각의 높이, 즉 뚜렷한 철학을 가지고 있어야 좋은 작품을 제작할 수 있다는 점을 느끼게 된다고 강조한다. 그리하여 글감도 음풍농월을 읊은 시나 서정적인 내용보다 경구나 가슴에 담아둘 명언들을 즐겨 선택하고 있다고 한다.

선생은 기능위주의 서예교육현실을 감안해 체계적인 입문서를 준비하고 있다. 그런가하면 광주전남서예술진흥회 회장과 광주미술협회 부회장직을 맡고 있어 이 지역 서예대중화와 활성화를 위해 노력하고 있다. 이런 선생의 열정은 문하생들에게 전해져 서실을 운영하는 제자만 12명이 되고 지역의 초대작가로서 활동하는 작가도 10여명이 넘는다. 특히 아들이 아버지의 의발을 이어받고자 호남대에서 서예를 전공하고 있다. 이들은 ‘감동을 주는 서예’, ‘웅장하면서 울림이 있는 서예’, ‘풍부한 먹으로 투박하면서 잔기교를 부리지 않는 무기교의 구수한 큰 맛’이 나는 선생의 서예를 전수받고 있다.

인터뷰를 마치면서 “서예란 무엇이라고 생각하느냐”는 필자의 질문에 선생은 “서예는 인생과 같은 것이다. 서예를 통해 삶의 방법을 찾는다”라고 대답한다. 서예는 곧 삶과 유리된 예술이 아니라 바로 우리의 삶 그 자체인 것이다. 서예를 하려면 먼저 마음을 비워야 하니 “취미로 여기면 취미수준이 되고, 예술로 여기면 예술수준이 되고, 도로 여기면 도의 경지에 오를 것이다”라는 말과 “남과 비교하지 말고 완전과 비교하라”는 선생의 좌우명이 경부선을 달리는 내내 귓가에 맴돌았다.

삼도헌에서 정태수(서예세상 지기)

<산농곡염>

<정통인화>

<두심언 선생시>

<해인사 고심선원>

<도구성 선생 구>

90년 중국에서 교류전을 하면서 (오른쪽에서 왼쪽으로 초정, 학정, 금초, 여초, 계공선생)

부인 서교순 여사와 아들 정치웅군과 함께.

2002년 중국서안에서 회원들과 함께

'작가의 세계' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 석재 서병오선생의 예술세계 (0) | 2010.12.28 |

|---|---|

| [스크랩] 연경학인전의 8인 유학생(삼도헌이 만난 작가들) (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 부드러움으로 이룬 소박한 멋(운곡 김동연 선생의 작품세계) (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 서예는 화선지 위에 수놓은 정신의 결정체(창석 김창동님의 서예세계) (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 비움속에서 얻는 신선한 전각화(고암 정병례님의 전각세계) (0) | 2010.12.28 |