|

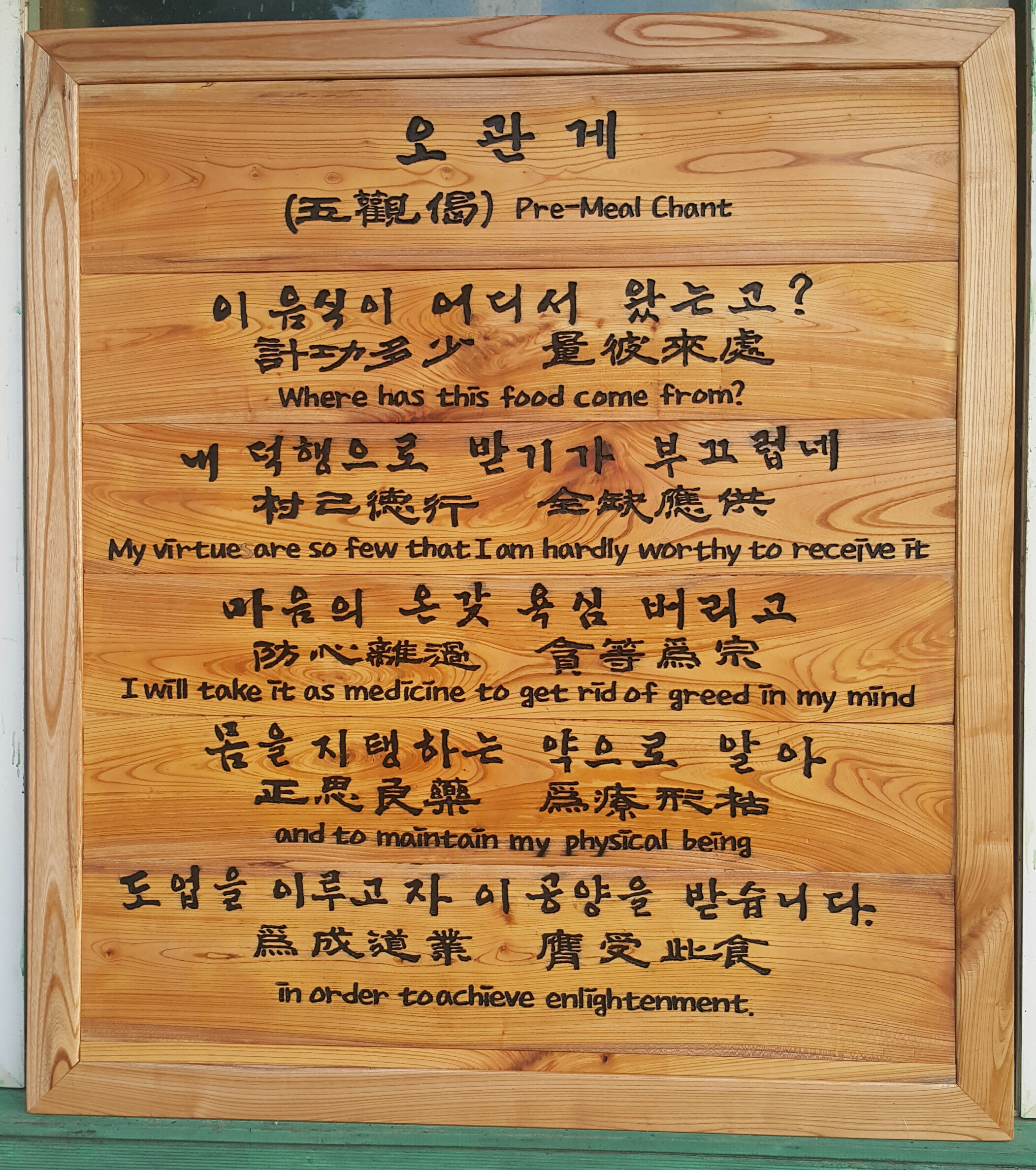

비구상형식으로 바라본 심원한 의경

일찍이 석도(石濤)는 창작의 윈리를 변화라고 말한 바 있다. 여기서 말하는 변화는 오랜 전통에 구애받지 않고 창작해 나가는 것을 의미한다. 그는 “옛사람의 작품을 그대로 닮는다 해도 그것은 고인의 먹다남은 것을 먹는것에 지나지 않는다”고 하였다. 즉 작가가 자신의 뚜렷한 작품관이나 철학없이 고전속의 작품만 익숙하게 재현해낸다면 진정으로 혼이 담긴 창작품이라고 말하기 어렵다는 언설이다.

석경(石鏡) 이원동(李元東)은 이번 작품전에서 서양의 비구상형식을 통해 동양의 문인화 의경을 극대화하는 새로운 창작품들을 우리 앞에 펼쳐보이고 있다. 그는 미대재학시절 몰입했던 비구상에 대한 향수를 정련하여 사의성 짙은 석경문인화의 새길을 열어 나가고 있는 것으로 보여진다.

주지하듯이 문인화는 사의(寫意)와 의경(意境)을 중시하는 그림이다. 송대 이후 명가들의 작품속에는 그들의 의식이 흔건히 녹아있다. 석도가 그랬고, 제백석이 그랬고, 추사가 그랬다. 그렇다면 오늘날 우리 문인화가들은 어떤 마음으로 작품속에 자신의 의식을 담아내고 있을까. 문인화단에서 작가철학이 부재하다는 말이 빈번하게 회자되고 있는 현실에서 석경의 시도는 그래서 신선해 보인다.

허실상생의 묘미를 느끼게 해주는 형식미

이번 작품전에 선보일 작품들을 일별해 보면, 형식과 내용에서 지금까지의 작품들과는 분명 많은 변화가 감지된다. 크게 다섯 가지로 변화된 면을 나누어 말하면 다음과 같다.

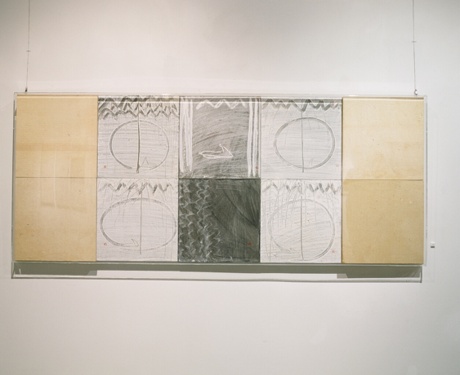

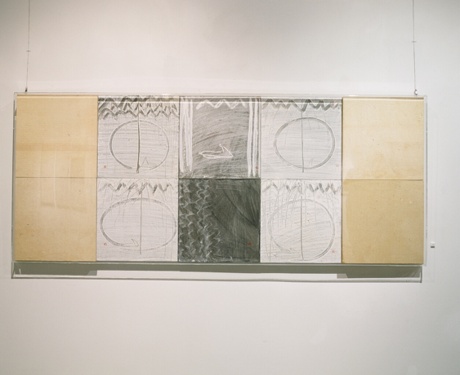

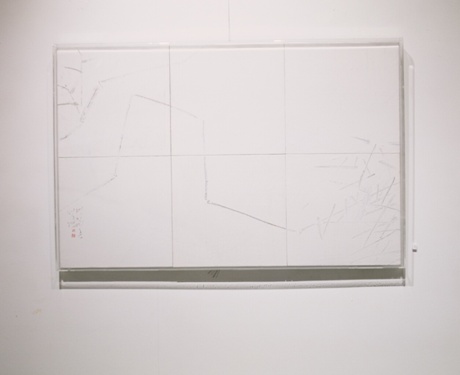

첫째, 면분할을 통해 한 화면 안에 다양한 몇 조각의 작은 화면을 배치하면서 주목성과 통일성을 조화시키고 있다. 서예미학적으로 말하면 조화[和] 속에 변화[違]가 함께있는 듯해도 전혀 거부감이 없이 시선을 사로잡고 있다. 이 작품 자체로 충분히 작가의 메시지가 담긴 현대적인 비구상회화작품으로도 볼 수 있다.

둘째, 회색톤을 한 인재(印材)가루를 빗자루질 하듯 화면에 칠해놓고 여기에 날카로운 철필과 때로는 지두화(指頭畵)를 연상시키듯 손끝으로 그림을 그려서 투박한 질감과 아울러 토속적인 정서를 동시에 느끼게 된다. 작가가 문방사우 이외에 재료의 변화를 추구한 의도를 볼 수 있는 대목이다.

셋째, 흑과 백, 비움[虛]와 가득함(實)의 조화를 구현해 내고 있다. 이는 대립적인 요소들이지만 잘 처리하면 서로 대비가 되는데 그의 그림에서는 비움과 가득함이 적절한 조화를 이루어 내니 작가의 조형미감을 엿볼 수 있는 부분이다. 이른바 허실상생(虛實相生)의 의경미를 한껏 발산하고 있는 류의 그림들이다.

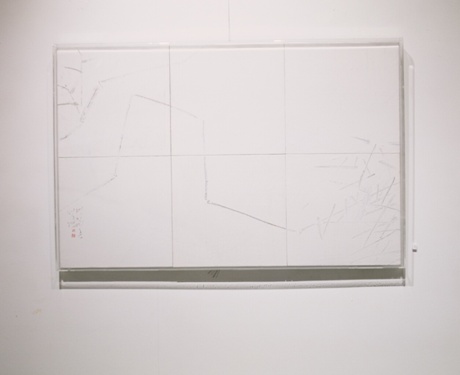

넷째, 더 넓은 여백의 처리이다. 문인화에서 여백의 처리는 매우 중요한데 화면에 생동감이 있고, 숨이 통하며 옹색하게 되지 않기 위해서 적절한 여백은 반드시 필요하다. 작가는 여백처리의 달인이다. 여백은 실제 그리진 않지만 그린 곳을 더욱 잘 표현하기 위한 것이다. 출품된 작품에서도 그리지 않고 남겨놓은 여백 때문에 더 넓은 들판을 바라보듯 의경이 확대되고 있다.

다섯째, 문인화하면 으례히 세련된 화제글씨로 격조를 논하는 측면이 없지 않다. 그러나 이번 작품속에서는 화제가 거의 등장하지 않는다. 소동파가 말한 그림속에 시가있다[畵中有詩]는 말이 실감난다. 감상자가 그림을 보고 그 자체로 느끼면 되지 굳이 작가의 의중을 시라는 형식을 빌어 그림속에 부가해서 감상자 몫을 한정하지 않겠다는 의도일 것이다.

작은 거인의 문인화 새길열기

석경은 요즘 산에 즐겨 오른다고 한다. 아침 일찍 아무도 없는 산에 오르면 삼라만상이 발아래로 숨김없이 훤히 보이고 길가에 있는 수목과 새와 돌들과 무언의 대화를 나누게 된다. 그리고 연구실로 돌아와서 오전 이른 시간에 차 한잔을 마신 뒤 작품을 제작한다. 그는 등산과 삶에서 얻은 느낌들을 작품속에 풀어놓고 있는 것이다. 그래서 그의 작품속에 등장하는 물상들은 거의 현실적인 삶속에서 벗하고 있는 것들이다. 나무, 새, 산, 찻잔. 구도자... 이러한 대상속에 생각을 가두어서 나타내는 화면에는 자신과 우리 주변의 물상들을 소박하게 있는 그대로 느끼고 표현하고 있다고 보여진다.

장자는 예술창작과 관련된 기교에 관한 예술론의 긍정적인 면을 크게 두 가지로 나누어 말하였는데 하나는 기교의 숙련을 말하는 것이며 다른 하나는 기교의 숙련과 관련하여 인간의 내적 수양을 강조한다는 것이다. 석경은 기교의 수련을 위해 무척 노력한 작가이다. 전시를 할 때 100점 이상 대규모작품을 펼쳐놓을 때가 여러 차례 있었다. 그냥 남에게 보여주기 위한 쇼가 아니라 자신에게 부끄럽지 않기 위해서 그렇게 하였노라고 말한다. 또한 내적 수양을 위해서 날마다 산에 오른다. 산에서 마음을 비우고 허정한 상태가 되는 것은 사물의 실상을 본 모습 그대로 인식하는 것과 관련이 있다. 물상에 대한 정확한 이해가 있은 뒤 작품에 임하는 그의 기교는 바로 포정이 소를 잡을 때의 기교가 아닐까 한다. 그래서 필자는 예측할 수 없는 무한한 창작품을 쏟아내는 그를 문인화단의 작은 거인이라고 말하고 싶다.

따라서 옹골찬 작은거인은 앞으로도 더 많이 더 높은 산에 오르기를 멈추지 않을 것이다. 이번 전시에서 우리 앞에 보여주는 그의 변화된 창작물은 바로 그가 평소에 철학적으로 깊히 사유하고 있던 부분이라고 보아도 무방할 것이다. 곧 비구상의 시형식을 통해 문인화의 의경을 확대하였다고 평가할 수 있으며 한국문인화단에 새로운 지평을 열어나가는 전시라고 할 수 있을 것이다.

삼도헌 정태수(한국서예사연구소장)

|