구경회 선생 서예전 엿보기 정성으로 쓴 금강경 오천자 예술은 정신과 기교 중에서 어느 것이 더 가치있는 것일까. 『채근담』에 “덕(德)은 재능의 주인이고, 재능은 덕의 종이다”라는 말이 있다. 덕은 마음의 근본이 드러난 것임을 뜻한다. 마음의 작용이 심리이고, 정신은 심리의 체계를 통해 형성된다. 심리의 체계 가운데 그 사람이 가진 성정은 마음의 근본이며 정신의 바탕이 된다.

서예는 개인이 가진 정신을 표현하는 것을 중시하는 예술이다. 즉 서예작품에서 정신은 내용이고 형태는 형식이라고 할 수 있다. 서예가 정신을 형태로써 전한다는 것은 글자꼴을 통해서 작가의 정신을 반영하고, 글자꼴 자체의 구성을 통해서 보는이로 하여금 정감을 느끼게 하는 예술이기 때문이다. 따라서 고대로부터 수많은 서론가들은 정신을 형태보다 높게 여겨왔다. 중국의 왕승건(王僧虔)은 “글씨의 오묘한 도는 신채(神采)를 위로 하고 형질을 그 다음으로 한다” 라는 말이 그런 예 가운데 하나이다.

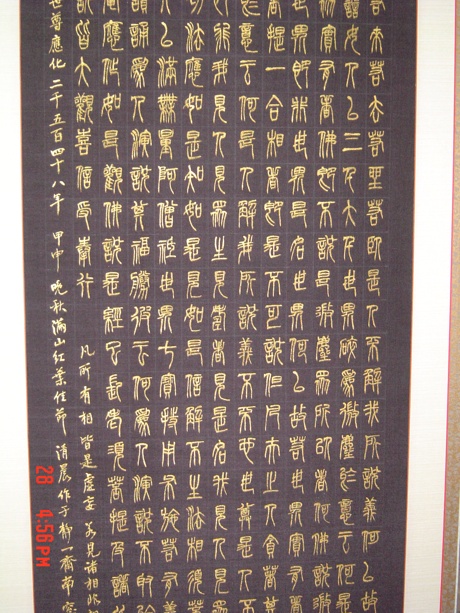

구경회선생은 생활좌우명이 성실과 근면이다. 그는 ‘성실과 근면이 보배(誠勤是寶)’라는 글을 가훈으로 정할만큼 마음속의 성실함을 소중히 여기는 작가이다. 그의 성실함은 이번 작품전에서 여실히 드러난다. 5천자의 금강경병풍을 전서와 예서로 1년 동안 온 정성을 쏟아서 제작하였는데 중간에 너무 열중한 나머지 와사풍이 올 정도로 몸을 상하기까지 하였다. 예서로 된 금강경은 국내에 몇 차례 발표된 바 있었지만 오창석풍의 전서로는 흔한 일이 아니어서 하나하나 서고(書稿)를 만들면서 금니로 제작하는데 시간과 정성이 많이 들어갔다. 그의 작품들을 바라보면서 작가의 진정성과 정성이 작품의 제작에 있어 얼마나 소중한지 절감하지 않을 수 없었다.

선생은 1952년 충북 청원에서 태어났다. 아동기에 사랑방서당에서 2년 동안 천자문을 공부하면서 글씨와 인연을 맺게 되었다. 그의 조부는 인근 동리에서 학자로 통할정도로 박식하였으며 글씨에도 능하였다. 그러한 가풍에서 자라나면서 일찍부터 붓으로 쓰는 글씨에 흥미를 가지고 있었고 표현도 잘 하였다. 성장해서 포항제철에 입사하면서 낮에는 일하고 밤에는 천자문을 세필로 임서하며 서예에 대한 열정을 키워갔다. 그의 서예공부에 대한 열의와 근면성은 남달랐다. 시간을 쪼개 대구로 문인화를, 부산으로 전각을, 서울로 서예를 배우러 동분서주하였다. 그러한 그의 모습을 보면서 주위에서는 “발뒷꿈치가 땅에 닫지 않는 사람”이라고 말할 정도였다. 포철에 근무할 당시 노동문화제에서 최우수상을 수상하면서 서예가의 길에 대한 가능성을 인정받았다. 결혼 이후 전업작가의 길로 가야만 서예공부의 길이 보인다는 판단을 하게 되었다. 그리하여 33살(1983년) 되던 해에 미련없이 사표를 던지고 포항시내에 서실을 개원하였다. 그러다 88년 대전으로 이주하면서 지금까지 작가로서의 삶을 살아오고 있다.

그의 글씨의 기본 골격은 안진경의 <안근례비>에서 다져졌다. 이 법첩을 5년 이상 붙잡고 쓸 정도로 열심히 임서하였다. 해서를 이렇게 오랫동안 잡고 있어야 했던 까닭을 묻자 “해서를 긴 시간 동안 써야 하는 이유는 해서가 고향의 부모와 같기 때문이지요. 부모가 있는 사람은 객지에 가서 살더라도 잘 적응하지만, 부모없는 사람은 샛길로 빠지거나 뿌리없는 나무와 같아 제대로 자라지를 못하는 것과 같지요”라고 대답한다. 그의 탄탄한 글씨는 바로 이러한 해서의 기초 위에서 비롯된 것이다. 그리고 20여 년 동안 모암 윤양희선생의 지도를 받고 있다. 특히 전서와 전각분야에서 모암선생의 영향을 많이 받았다.

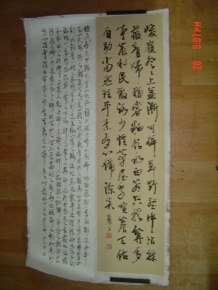

이번 작품전에서 그는 60점의 작품과 금강경병풍(10폭, 전서와 예서) 2점, 그리고 전각, 서각 등 지금까지 연마한 다양한 서체를 망라해서 보여주고 있다. 작은 전서와 예서로 쓴 <금강경> 오천자는 작가의 혼이 담긴 역작이다. <주자치가격언(500여자 행초)>도 작은 글씨들을 운치있게 구성하고 있다. 작은 글씨 속에 담긴 정밀하고 단아한 아름다움은 작가의 평소 성정을 그대로 옮겨 놓은듯 하다. 그 근면하고 성실한 정신이 외형적인 글씨의 결구나 형태에 반영되어 보는 이로 하여금 작품에서 작가의 땀냄새를 느끼게 한다.

또한 대부분의 출품작품에서 공통적으로 느껴지는 것은 파격보다는 정직하게 정통서법을 정성껏 보여주려는 작가의 의도이다. 정법은 굳이 파격을 보여주지 않더라도 때가되면 결실을 맺는 자연의 이치처럼 시간이 지나면 무르녹아 저절로 수확을 볼 수 있는 법이다. 뚜벅뚜벅 매진하는 작가의 작품에 대한 진지성, 삶에 대한 진정성이 작품 속에서 그대로 드러나 보였다. 그는 서예의 바탕이 되는 공부를 위해 대전대에서 국문학 박사과정까지 수료하였고, 한문선생을 7분이나 모시는가 하면, 지도하는 회원들이 회원전을 할 때 병풍 50조를 체본으로 써 줄 정도로 성실한 작가이다. 그러면서 자식들의 훈육에도 소홀함이 없었다. 큰딸은 충남대 중문과를 수석으로 마쳤고, 둘째 딸은 세무대를 나와 6급공무원시험에 합격하였다고 하니 작가의 근면한 모습을 이어받은 듯하다. 그는 무엇보다 오늘의 행복한 작가의 길을 부인의 공으로 돌린다. 그의 부인은 어느 날 너무나 힘들고 끝이 보이지 않는 남편의 길을 보면서 붓을 가위로 자르고 자전을 찢어버렸다고 한다. 그렇게 하면 고행의 길에서 벗어날 줄 알았는데 끝까지 서예의 길을 포기하지 않자 오히려 적극적으로 내조하기 시작하게 되었다고 한다. 사업을 하면서 내조를 한 부인덕분에 오늘날 이렇게 행복한 전업작가의 길을 걷고 있다고 말하는 작가의 연구실을 나오면서 행복의 파랑새를 찾은 사람의 훈훈한 모습을 보는것 같았다. 그러한 행복에너지는 곧 작가의 마음에서 손끝을 통해 작품으로 재생되어 나타나 보였기 때문이다.

정태수(서예세상 카페지기)

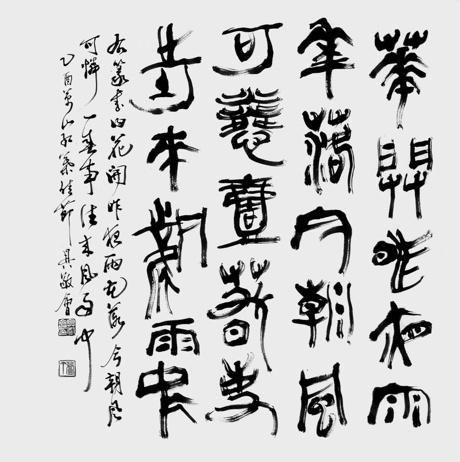

<우음>

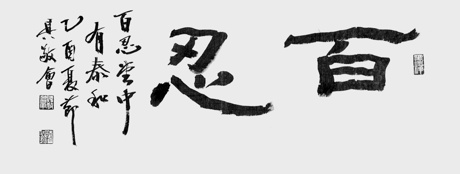

<백인>

구경회 선생과 대담 모습

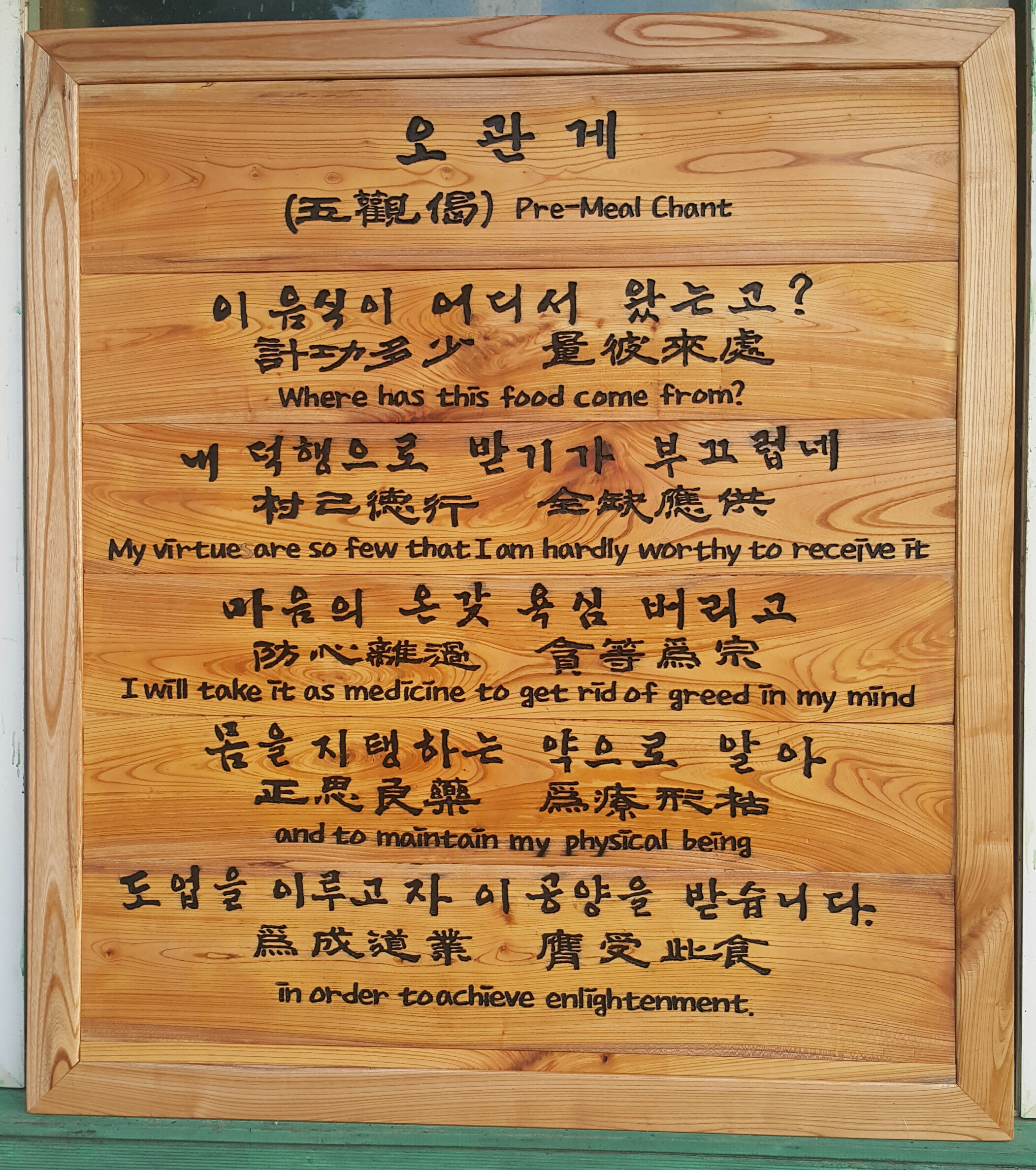

<금강경> 병풍 가운데 부분

서각 <덕수>

|

'작가의 세계' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 一中 金忠顯 先生의 삶과 藝術--長巖(장암) 李坤淳(이곤순) (0) | 2010.12.28 |

|---|---|

| [스크랩] 서예계 큰 획 일중 김충현 (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 비구상형식으로 바라본 심원한 의경(석경 이원동전에 부쳐) (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 세계인을 매료시킬 빛살조형의 미학(근원 김양동선생) (0) | 2010.12.28 |

| [스크랩] 묵향과 주향속에서 빚어낸 서향(취묵헌 인영선님의 서예) (0) | 2010.12.28 |